|

お問い合わせ | 資料請求 |

|

2024年度「栄養経営士」基礎講習 全日程終了

講習修了者の全累計は2,397人| 2024年11・12月

5年、10 年先の栄養管理を見据え

今から次の一手を考えよう

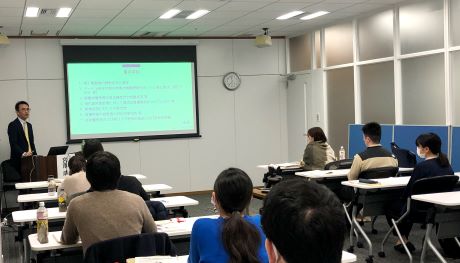

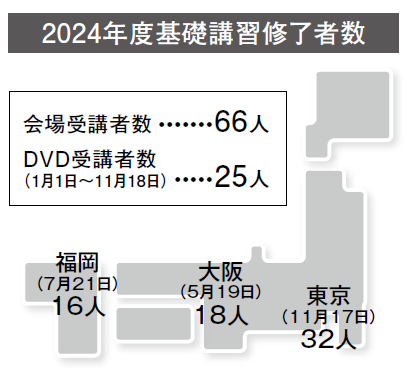

日本栄養経営実践協会が主催する2024年度「栄養経営士」資格認定基礎講習(以下、基礎講習)東京会場が11月17日(日)に開催された。今年度最後の日程となった基礎講習は現地会場とWEB受講のハイブリッド方式で行い、現地参加の14人とWEB参加の18人、合計32人が参加。2015年のスタートから現在までで会場+WEBとDVDの受講修了者の累計は2,397人となった。

基礎講習は「栄養経営士としての考え方、心構え」を学ぶセミナーであり、基礎講習修了は「栄養経営士」資格認定試験の受験要件となっている。2024年は福岡、大阪、東京の3会場とライブ配信の2 本立てで行われた。今年は会場参加者が24人、WEB参加者が42人で、合計66人が参加。宮澤靖代表理事が直々に講義を行い、これからの管理栄養士のあるべき姿=栄養経営士としての業務への取り組み方を説いた。

今年度最後の基礎講習となった東京会場では、現地14人、WEB 18人の合計32人が受講した。

最初の講義では、日本の人口動態と高齢化率など医療を取り巻く状況と、病院における管理栄養士の立場と病棟に出向く意味について説明した。

休憩を挟んで、参加者に事前課題として伝えていた「院内・施設内における栄養部門の現状分析」について参加者を交えて行った。参加者からは自部門の課題として、給食の赤字化や委託業者への発注数の締切時間の問題、先輩や上司がおらずロールモデルが見つけられないといった悩み等が挙げられた。

その後、宮澤代表理事は、勤務先である東京医科大学病院での所属長としての経験を伝えながら、どう考えて何を行えば良いかを参加者に示した。

午後からは、入院栄養管理体制加算を中心に、栄養に関する診療報酬の内容とその方向性についてわかりやすく解説。また、病棟常駐を実現し、より良い部門運営と業務改革を行うためのマネジメントの考え方と具体的なステップについても言及した。最後に宮澤代表理事が考える「国民の命と栄養を守るための、我われが進むべき2つの道」について説明し、当協会の紹介を行って基礎講習は終了した。

参加者から提出されたレポートの一部を下段に掲載しているので、宮澤代表理事の熱い講義を受けて感じた思いをぜひ読んでいただきたい。そして、未参加の人も過去参加者も、次回は参加して宮澤代表理事の熱い思いを受け取っていただけることを願っている。

★2025年度「栄養経営士」資格認定基礎講習は詳細が決まり次第お知らせします。

基礎講習〈東京会場〉 参加者の声

「現在勤めている病院の組織体制、文化が世間的には過去のものであり、一刻も早く変化が必要だと改めて感じた。厨房の効率化や給食業務の委託化等を実現し、臨床栄養業務にも力を入れ、病棟に積極的に行くことや科内の勉強会の開催など小さなことから積み重ねて、患者様にとって有益なより良い栄養管理を行えるようにしたい。そのために、業務や職員の適切なマネジメントを行い、業務の洗い出しや、分析、選択のステップを1つひとつ踏んで、職場環境の改善に努めていきたい。今回学んださまざまなことを活かして、古い体制の職場を少しでも良くできるようがんばっていきたい」(会場・病院)

「今回講習を受講してまず思ったのは、現状どんな職場にいても『患者さん・利用者さんに栄養や食事を通して幸せを届ける』という気持ちを絶対に忘れてはいけないということでした。入職したての頃は患者さんに寄り添った栄養管理がしたいと思っていたものの、日々の業務に追われたり、栄養科だけの利益を考えたりしていくうちに一番大切なマインドを置き去りにしてしまっていたので、改めて『患者に見捨てられない』ように気を引き締めて業務にあたりたいと思いました」(会場・病院)

「これまでは経験となんとなくのマネジメント感で業務にあたっておりましたが、より専門的な指標をいただくことができました。また、宮澤先生の熱量や行動力の凄さを感じることができ、さらにはレベルの高い給食内容も見せていただき、自分の未熟さを痛感すると同時に、改善することに限界は無いことを学びました。論文がご入所者様の改善状況のアウトカムとして重要であることを教えていただいたので、2025年の目標にしようと思います」(会場・介護施設)

「宮澤先生のお話を聞いて、栄養経営士の役割や、栄養管理を経営的視点でとらえる重要性を学びました。とくに『データ分析を活用した栄養管理』の講義は印象的でした。実際に大学病院で行われている栄養管理を知ることができ、明日から実践できることはないか模索しながら聞かせていただいました。また、グループワークで他の参加者と実際の課題解決策を検討したことは、現場での応用を考える良い機会になりました。今後も学び続け、栄養と経営を融合させた取り組みを実現することで、自身の成長と組織への貢献を目指していきたいです」(WEB:病院)